【国語授業びらきアイデア】「帰り道」「笑うから楽しい」「時計の時間と心の時間」「きつつきの商売」「たけのこぐん」「生きる」「にたいみのことば はんたいのいみのことば」「ようすをあらわすことば」他

公開日: 2023年4月9日日曜日 「帰り道」(光村図書6年) オノマトペ 語彙力

いよいよ新学期がスタートしますね。

国語の授業びらきの計画はもう立てられましたか?

今回は,これまでの実践の中から,授業びらきに使えそうなアイデアを集めてみました。

ぜひご活用ください!

<目次>

1 言葉遊び(ゲーム)から始める

2 詩の授業から始める

3 「きき合うこと」から始める

4 物語第1単元から始める

5 説明文第1単元から始める

6 読書単元から始める

1 言葉遊び(ゲーム)から始める

題して「ジェスチャーゲーム」!

2年生での実践ですが,様々な学年で使えるかと思います。

オノマトペ(擬音語・擬態語),様子を表す言葉(副詞),複合語などをゲーム感覚で学ぶことで,言葉のアンテナの感度を高められます!

以前のブログ記事です↓

ブログ「ジェスチャークイズ①にたいみのことば はんたいのいみのことば」

ブログ「言葉による見方・考え方を働かせる語彙指導“ジェスチャークイズ”その2」

2 詩の授業から始める

①「たけのこぐん」(東京書籍2年)

1人1台端末,手軽に活用するなら,まずは音読から!

学習指導案はこちら↓

https://drive.google.com/file/d/1zjJ6u-7TJi2F-z7mpk2beJOoWdf4JHdZ/view?usp=sharing

②「生きる」「未知へ」「支度」(光村図書6年)〜未来への手紙〜新たな一歩を踏み出す君へ〜

学習指導案はこちら↓

https://drive.google.com/file/d/1kwn8bYSuGuyTuAtuFTgVS0L3PXilprpX/view?usp=sharing

「支度」には次のステップへの期待と不安の入り混じった気持ちが,

「未知へ」には未知なるものとの出会いを心待ちにしている気持ちが,

「生きる」は,「生きているということ」について,身近な自然や何気ない行為,人間が作り出した文化や喜怒哀楽という感情などが描かれています。

いずれの詩も,1年後に控えた卒業や進学を前に,心のあり様やこれからの生き方を問い直すきっかけを与えてくれる詩となることでしょう。

それらの詩を,比喩や反復などの表現の工夫に着目し,自らの知識や経験と関連付けながら読むことで,多様な解釈,多様な考えをもつことができる学習材といえます。

※「未知へ」「支度」は平成28年度版掲載作品

3 「きき合うこと」から始める

クラス替え間もない時期だからこそ,互いのことを知りたい,聞きたいという思いが生まれるはずです。

5年生での単元ですが,他学年でも実践できると思います。

朝の時間などを活用して,4月の帯単元として取り組むのもいいかもしれませんね。

4 物語第1単元から始める

①「きつつきの商売」(光村図書3年上)

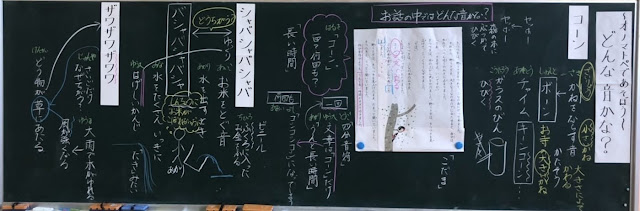

「コーン。」「シャバシャバシャバ。」「パシパシピシピシ。」「パリパリパリ。」「ドウドウドウ。」「ザワザワザワザ。」

②「帰り道」(光村図書6年)

「帰り道」の教材としての特徴と,それに基づいた単元デザインを3パターン紹介しています。学級の実態やねらいに応じてアレンジしてみてください!

・視点の転換が特徴的な作品

・アイデア①「律と周也のトリセツ」をつくろう

・アイデア②「卒業文集“あしたのことば”」をつくろう

・アイデア③「律への手紙」「周也への手紙」を書こう

5 説明文第1単元から始める

①「笑うから楽しい」「時計の時間と心の時間」(光村図書6年)

〜自分を変える『行動読書(アクションリーディング)」〜

『ゼロ秒思考』(ダイヤモンド社)で有名な赤羽雄二さんの著書『アクション リーディング 1日30分でも自分を変える"行動読書"』を活用した単元アイデアです。

学習指導案はこちらから↓

https://drive.google.com/file/d/1e2sciBWyhWKHQ8RJz61CgMIXHIBGui5O/view?usp=sharing

明治図書 国語教育2022 5月号でも取り上げていただきました。

6 読書単元から始める

学年のはじめには,図書館オリエンテーションに行くことが多いですよね。

その際,ちょっと先取りにはなりますが,教科書の読書単元(多くの場合,夏休み前に設定されています)を取り上げてみてはどうでしょう。

また,例えば,「何のために本を読むのか?」についてみんなで考えてみるのも良いでしょう。そこから,「3」「4」で示したような物語・説明文の第一単元につなげることもできます。

ちなみに,光村図書,東京書籍,それぞれの教科書では,次のような系統になっています。

国語の年間計画としては系統性を意識することも大切ですが,週1回図書館で読書の時間を取れるのならば,学級の実態によって,当該学年以外のものや他社教科書の内容を扱ってみてもいいかもしれませんね。

0 件のコメント :

コメントを投稿